耶穌與被唾棄的人

喀麥隆Meta’語 / 詩篇 22篇

我的上帝,我的上帝!為甚麼離棄我?為甚麼遠離不救我?不聽

我唉哼的言語?

–詩篇 22:1

你曾否被人遺棄?會否有同感?

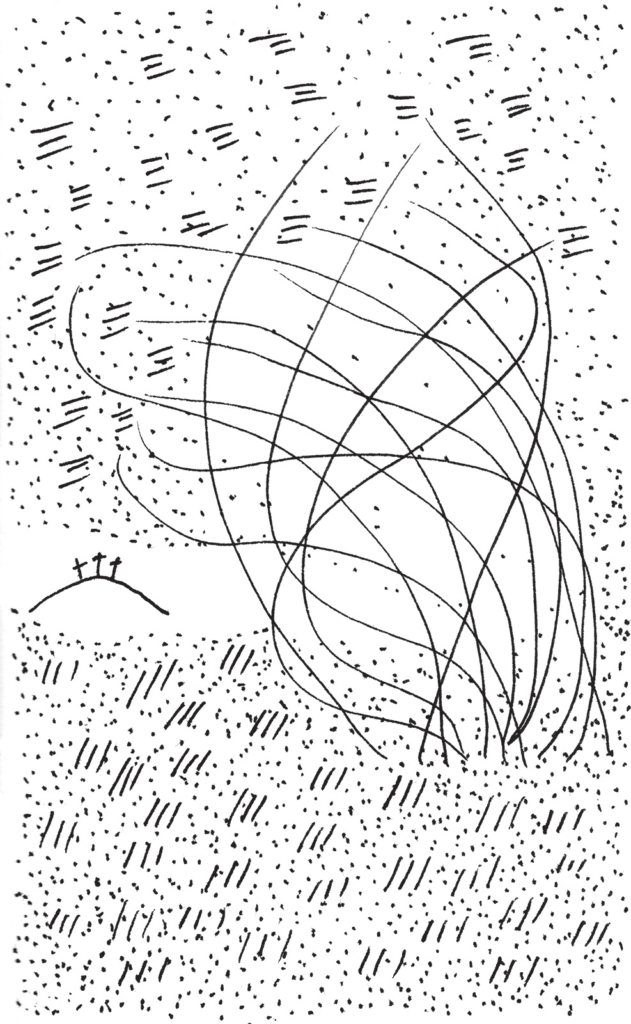

造成絕望被遺棄,孤苦無助的原因很多。自2016年以來,操英語的喀麥隆地區發生戰亂。期間,多人被殺或目睹親人被殺。有人受殘虐,家園財物,付諸一炬。不只如此,重要經濟活動停擺、市場癱瘓,全面蕭條,了無生機。有人被逼逃離家園,在其他城鎮作「流民」,也有人拋妻棄子逃往鄰國,留下他們在街頭哀哭;甚至母親要掘墳墓埋葬孩子。

陷入絕境時,我們孤苦無助,呼天搶地,問上帝,祢是公平的麼?為

何任憑殺戮不停?我們走在街上仿如以西結置身「滿佈骸骨之谷」

(以西結書37:1-6、13-14),屍橫遍野,渴望上帝終於把生命吹進

去。人們目睹此情此境,只有唸誦詩篇31:10:「我的生命為愁苦所

消耗;我的年歲為歎息所曠廢。我的力量因我的罪孽衰敗;我的骨頭

也枯乾。」有人歸咎祖先所犯下的;有人認為我們是遭天譴。無論如

何,絕望無助是現實。

每當痛苦難受,沒有出路,人類第一反應就是上帝沒有眷顧人。耶穌

在驚濤駭浪時熟睡船上,門徒的反應正是這樣:「夫子!我們喪命,

你不顧嗎?」(馬可福音4:38)。

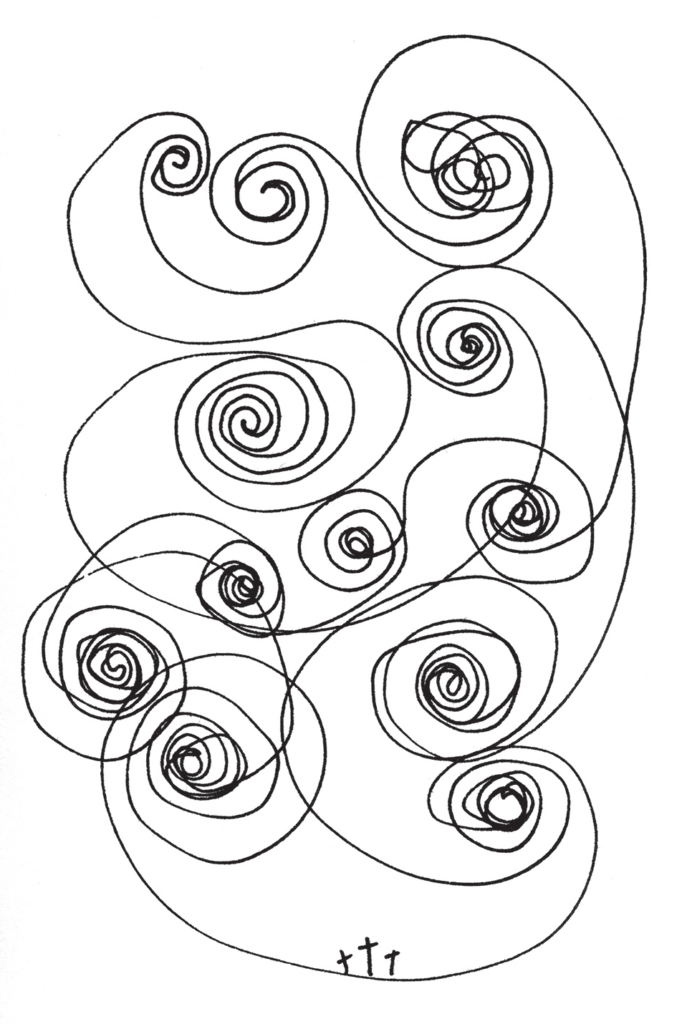

詩篇22篇第一句就是絕望的呼求。大衛苦不堪言,唉哼訴苦。然而後來的經節卻表示信靠,深知從不失信於列祖的上帝,必不丟棄他;自他年幼已眷顧他的,會在急難中格外同在。大衛重提上帝如何向列祖守約,同時重申對上帝的信心,知道祂必施恩相救(22:11-21)。經文固然寫下指控,以為上帝撇棄了大衛,也同時提醒我們遇難時誰可依靠。

奇妙的是,耶穌在十架上重複了大衛絕望的呼求:「我的上帝!我的

上帝?為甚麼離棄我!」(馬可福音15:34)。我們的主也經歷了被

棄的絕望,從而呼求上帝。在將臨期,毋忘救主降世的目的,把祂帶

上加略山的十架。耶穌的呼喊提醒我們兩個重點:

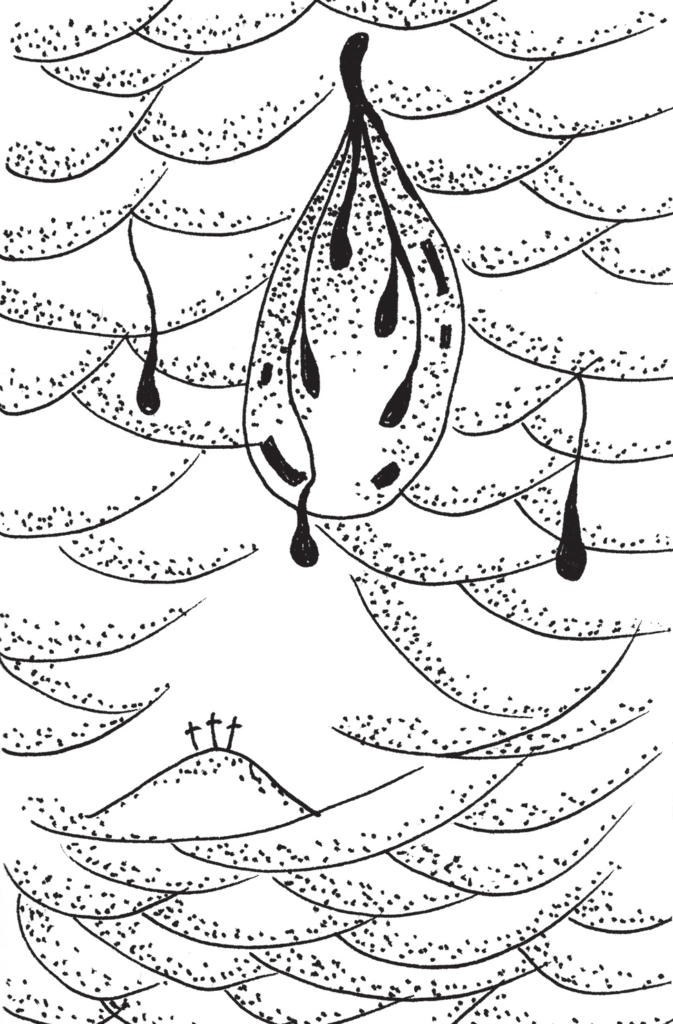

一、上帝自己在耶穌裡認同了人間一切痛苦。曾被唾棄的耶穌嘗盡苦

楚:成孕的醜聞、生於馬槽的淒涼、與宗教領袖交惡、眾叛親離—

孤身上十架,祂所過的是痛苦的人生。但祂最終勝過了一切。

二、耶穌在十架上為上帝所離棄為叫我們永不被棄。祂承受了我們的

罪及其刑罰—死亡並隔絕於上帝—祂取代了我們。如此,我們知

道自己既因信與祂聯合就永不被丟棄,即使環境難處令我們感到這

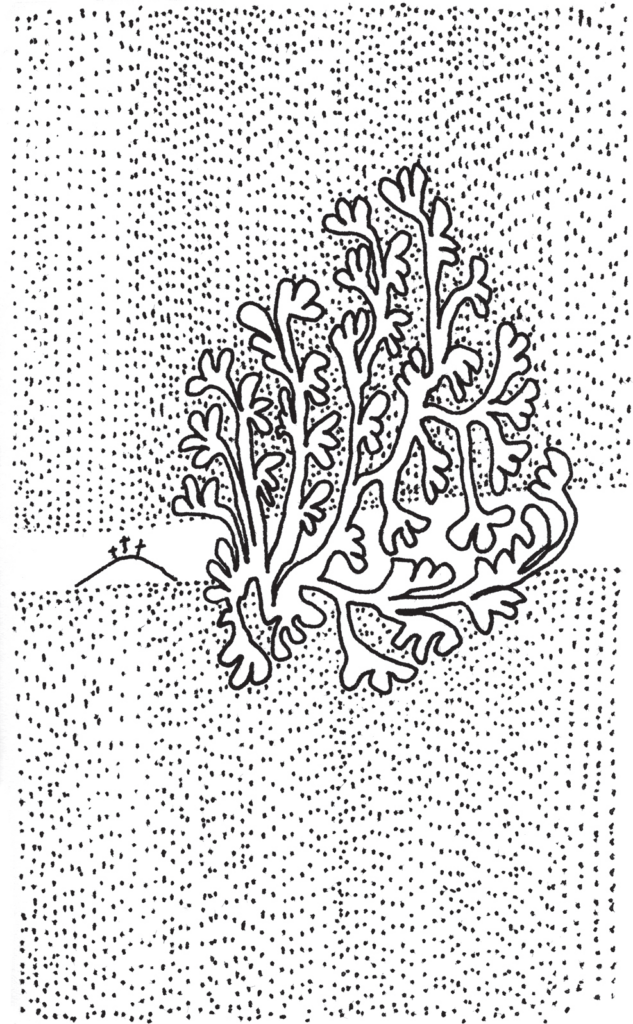

樣。正如在雪地上看羊的牧羊人所聽見的,上帝的使者向我們所傳的

是令人心安、疑慮全消、心中暖和的訊息:「不要懼怕!我報給你們

大喜的信息,是關乎萬民的;因今天在大衛的城裡,為你們生了救

主,就是主基督。」(路加福音2:10-11)。是的,上帝看見我們的苦況,聽見我們的呼求,所以祂賜下救主給我們。願那曾被棄、為救我們嘗盡苦楚的耶穌基督,使我們在祂裡面得享安息。

默想:

當我們明白救恩奇妙之處,就不難發現人活著太有意義了。保羅說「人未曾信祂,怎能求祂呢?未曾聽見祂,怎能信祂呢?沒有傳道的,怎能聽見呢?若沒有奉差遣,怎能傳道呢?如經上所記:『報福音、傳喜信的人,他們的腳蹤何等佳美!』」讓在困境中的人都有機會迎接萬主之主,萬王之王。

作者:

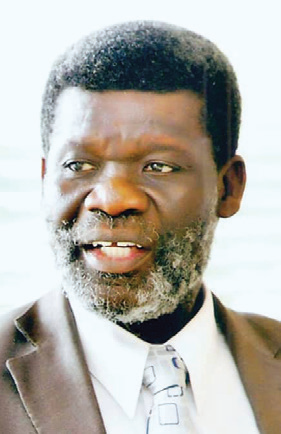

Bah Formijang 牧師

喀麥隆

Bah Formijang牧師是喀麥隆長老會牧師,也是靈風學者,現

正修讀非洲基督教博士學位;與妻子育有四子。