陳李諾雯傳道

今日讀經:約一43-51

43又過了一天,耶穌想要往加利利去。祂找到腓力,就對他說:「來跟從我!」44這腓力是伯賽大人,是安得烈和彼得的同鄉。45腓力找到拿但業,對他說:「摩西在律法書上所寫的,和眾先知所記的那一位,我們遇見了,就是約瑟的兒子拿撒勒人耶穌。」46拿但業對他說:「拿撒勒還能出甚麼好的嗎?」腓力說:「你來看。」47耶穌看見拿但業向他走來,就論到他說:「看哪,這真是個以色列人!他心裏是沒有詭詐的。」48拿但業對耶穌說:「祢從哪裏認識我的?」耶穌回答他說:「腓力還沒有呼喚你,你在無花果樹底下,我就看見你了。」49拿但業回答祂:「拉比!祢是神的兒子,祢是以色列的王。」50耶穌回答他說:「因為我說在無花果樹底下看見你,你就信嗎?你將看見比這些更大的事呢!」51祂又說:「我實實在在地告訴你們,你們將要看見天開了,神的使者在人子身上,上去下來。」

當我們在親友的聚會中,父母必會將年輕的孩子帶到長輩那裏請安,以示尊敬;名師也會等待學生前來拜師學藝。可是耶穌卻主動找上腓力,向他發出邀請。因為耶穌看見腓力,祂要把腓力從幽暗中拯救出來,也許腓力看不出自己配得,也許他一直觀看、心動卻沒有勇氣行動……不論甚麼原因,耶穌的主動把腓力釋放了!他變得主動的,並找到拿但業,邀請他去與這神的兒子相遇。

拿但業的懷疑基於他固有的自限,雖然如此,但他也願意一試。在拿但業看清耶穌前,耶穌便告訴拿但業,他早被看見,更看見他一生對上帝國度的渴求,而他一直以來的堅持,耶穌以神子的身份作出肯定,他是真以色列人。

腓力與拿但業被找上,因耶穌放下自己尊貴的身份,主動尋找,並視他們為寶貴。耶穌不單看見他們,也看見了我們,即使我們在暗中渴望神國的來臨,或是我們未知道如何為主走前一步,祂已早察看,更看上了我們。

此刻你可以為主安定下來,放下手中一切,被耶穌抓着嗎?讓祂溫柔的告訴你,祂一直看見你,並在乎你,很想與你一起經歷更大的事!

主,祢已找到我,我也要因祢的美名宣告,祢是神的兒子,是我生命的王,以上禱告,奉主名求,阿們。

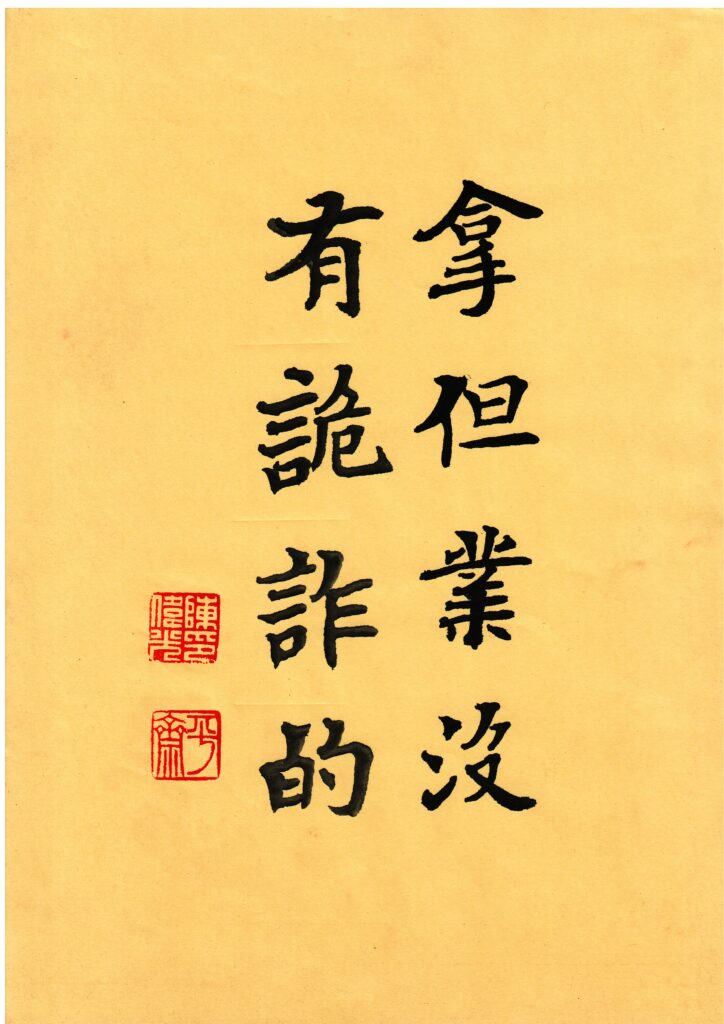

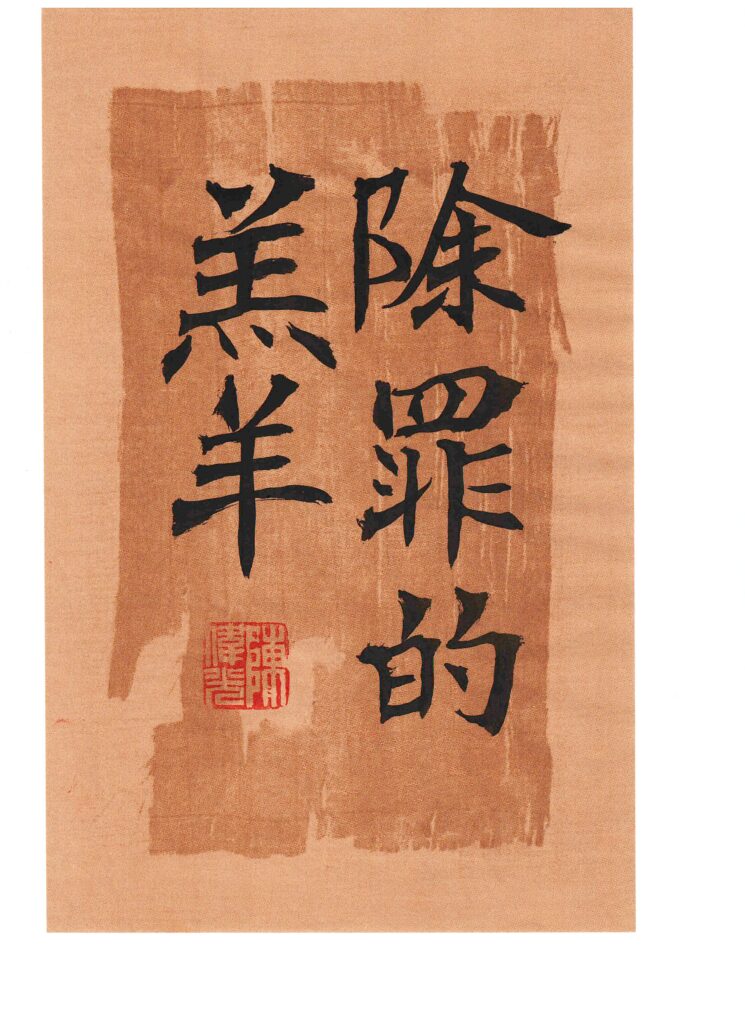

經文抄寫

耶穌看見拿但業向他走來,就論到他說:「看哪,這真是個以色列人!他心裏是沒有詭詐的。」(約一47)

When Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, “Here truly is an Israelite in whom there is no deceit.” (John 1:47)